关注我的公众号:CoreMarketXin 硬核马克🤓

只探讨核心链路:增加用户来源、类型、数量,提升供需匹配效率,以用户为核心建设、维护、提升产品需求与体验。针对非核心链路,诸如数据建设、平台规则、营销活动等按模块与场景分别在其他文章中展开。

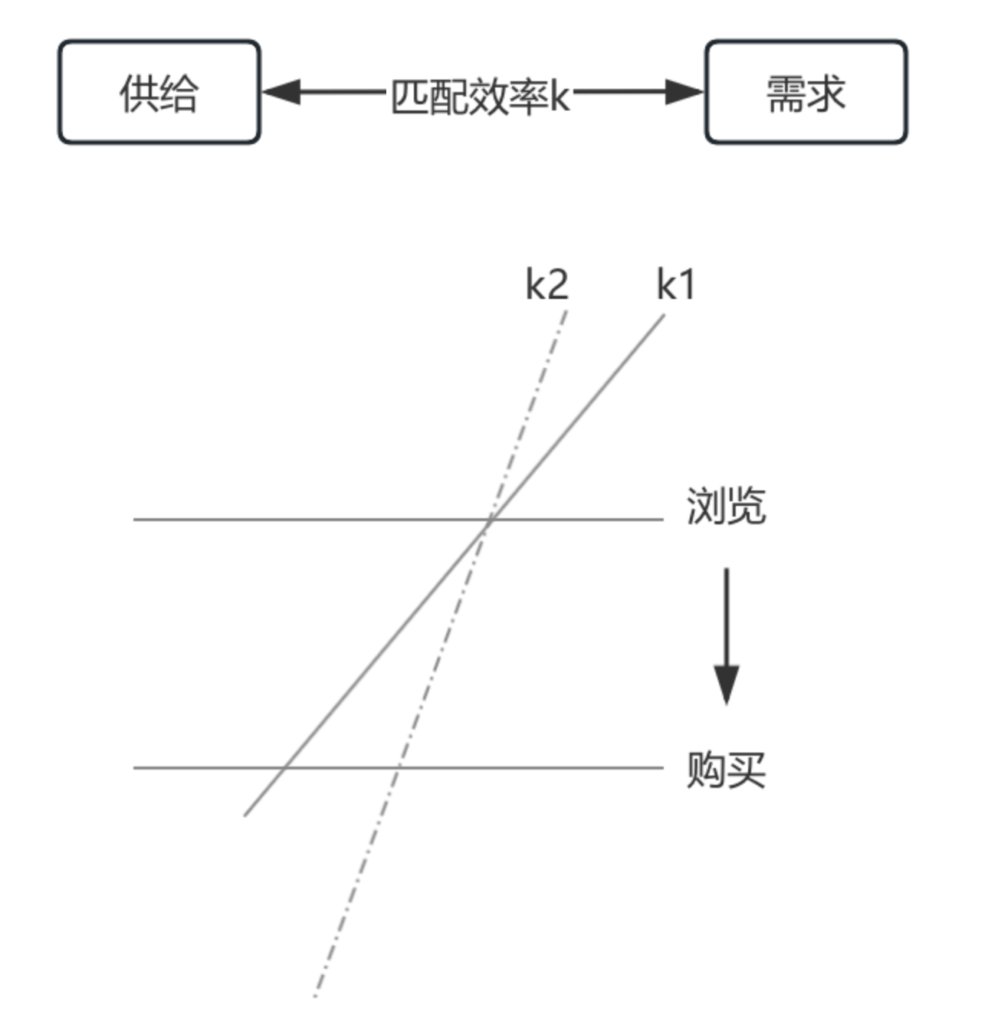

对于任何一个平台来说,平台定位至关重要。定位决定了平台用户基本画像,供给基础品类的招商方向,以及平台运营的关键核心方法。另外,交易撮合平台核心是提升供给侧和需求侧的匹配效率,如图,提升从浏览到购买的k值斜率。

单一类目or全类目?

从平台人员配置情况以及商家合作情况。建议初期以单一类目为主。

人员专业度:单一类目能够更好的聚焦平台人力资源,短期内提升团队有限的人员的行业专业度,并且通过聚焦类目,快速形成一套售前、售中、售后标准流程,拒绝大量无效、长尾的客户服务。

产品专业度:根据标准流程与行业客户诉求,利用有限的产技资源,定制优化行业内的特定产品需求,保障快速上线、快速优化、快速迭代,形成在垂直行业领域的核心竞争力。

用户专注度:聚焦类目能天然筛选一部分用户,聚焦客户画像,降低平台数分、运营等应用场景的难度,能归纳到更多的用户共性需求。

人群定位or场景定位

人群定位与场景定位有相通之处也有差异之处。

相通之处在于特定人群下,采购有宽度,在多品类下都有采购需求,同样的,相似的需求在后续运营和产品功能设计上,也趋于相似,对于后续运营来说不存在额外的定制化差异。

不同之处在于,人群定位可以更加精准,场景定位面相的人群更加多元。比如办公场景,面向的人群可能是渠道商,也可以是企业采购、个人采购。但是如果定位的人群就是定位于企业采购,那么对于渠道商、个人采购的需求可以暂时放弃,只需要专注于企业采购的场景、痛点、核心需求进行核心链路推进即可。

如果是我,我会更倾向于人群定位-企业采购。核心逻辑是:

当前内贸市场价格非常卷,渠道商属于专业买家,对于毛利率等核心利润指标非常看重,对平台不太具备较大忠诚度,易飞单。线下窜货、不开发票等灰色场景无法短期内有明显提升,导致平台价格无法较线下渠道有明显优势。

而企业采购虽然也考核成本,但是更多考核流程合规,以及关注服务与售后。即:购买这个商品的理由是什么,如果有问题怎么办?不排除公司采购也有线下定向的渠道。但是不排除会有大量零星且集中的一些品类的采购需求。企业采购对价格的要求,“可以”低于零售价,且高于批发价,价格不会很卷,并且基本一定要求开票。也从一定程度上解决了不开票导致线下价格远低于线上挂价的问题。

品牌or白牌?

最好的方式是品牌和白牌都做。但是基于目前的情况,需要倾向于选择以品牌为主要供给,白牌为补充供给的方式经营。

基于平台定位聚焦于1-2个类目:办公文化用品,日化家清。为什么是这两个类目?一部分理由是基于上述对于用户的定位,其采购场景集中,另一部分是这些商品有行业遥遥领先的品牌,同样也有广泛的白牌基础,并且一个品牌下覆盖的产品宽度、价格宽度非常广——花更少的精力,集中商家覆盖品类。

平台or自营?

做平台和做自营是两种完全不同的运营方式。平台需要提供多样化的供应商运营工具,并且要有较强的控商控品能力,对招商能力要求较高。自营则在人员配置,前期投入角度来说比较高,但可以强控商控品。

如果是从我的角度来说,更愿意走中间模式,即:前台仅展示一个服务主体,开票履约等工作有一个主体统一提供,后端则采用平台模式,采用采销模式入仓和发货,这样同样也切断了飞单的可能性。

还是基于用户角度考虑,用户一次购买,统一履约配送。不过有个弊端,供应商从自己的仓发到供应链仓,再从供应链仓发到用户,履约时效难以保证。基于此:

- 用户下单在同一个商家,有商家统一发货,不在同一个商家再聚单发货

- 用户下单不在同一个商家,如果商品可替代,基于成本(时间、运费)考虑,按类别替换统一商家发货

另外,关于仓储建设,我会在开始的时候,在单一类目寻找1-2家托底商,使用对方的仓配服务。我这边主要负责前端流量和销售,托底商负责履约和服务。

核心需求&沉没成本

既然已经定位了用户,有了用户的画像。接下来要解决一个问题,就是用户为什么要留在平台上交易。

如果是平台模式,买家与一个供应商长期合作之后他是否可以直接走线下呢?毕竟供应商在平台产生的交易可能还会生成一笔不菲的服务费,这是平台模式非常大的痛点,就是飞单,我会单独写一篇文章讨论这个事情以及思考对应的解决方法,这里只是简单提一下。

因为目前来说是自营模式,所以暂时不会出现上述的问题。不过自营模式要考虑另一个问题:用户为什么要在我的平台交易而不是选择其他平台,我的平台有什么独特的价值是用户不可缺少,并且其他平台难以替代的?

核心需求:

针对企业用户,根据前期调研和我了解的一些实际情况,一般需要满足几个要求①支持对公转账②支持开票③支持采购数据统计④支持比价说明⑤对公报销凭证⑥支持账期支付⑦统一订单统一履约等等,有些大型企业可能还希望最好直接跟内部系统对接。

对于采购单位来说,解决流程与合规问题,比什么都重要。

沉没成本:

最近在不少文章里面,多次提到了沉没成本。沉没成本是平台获得长期且稳定客户的一个策略。即通过权益让KP进入“陷阱”,必须要不断与平台互动才能保持既有权益。比较常见的就有一些平台做的成长型会员权益,PLUS会员权益等。这里可以释放的勾子可以面向两类人群:直接采购人和企业KP——一套体系服务两套人群。

结合成长型会员权益与付费型会员权益分别面向两类人群。采购人可以套用成长型会员权益的一些玩法,比如不同采购层级对应不同权益,账号使用人可免费领取。付费型会员权益则属于公司账号权益,覆盖公司主体在平台的行为权益。

具体参考我写的会员的文章。

以上,大概是我对于2B交易的一些思考。

对世界充满好奇心&加速推进世界商业的效率。

转载请注明:硬核马克 » 思考:B2B交易撮合平台如何定位破局